- 最大

- 较大

- 默认

- 较小

- 最小

5亿吨的背后,是中国石油持续提升油气保障能力的不懈努力。

箭头上扬,2024年中国石油油气保障量突破5亿吨规模,“量”足“质”优。但要知道,骐骥千里绝非一日之功。我国油气保障,面临的困难是:一边是资源日益劣质化的现实情况,一边是对外依存度常年居高不下的高风险;一边是事关能源安全的增储上产任务,一边是碳达峰碳中和带来的能源转型压力。

重重挑战之下,中国石油实现了油气保障量突破5亿吨的规模。这是中国石油基于持续深入推进找矿突破战略行动,不断夯实保障能源安全的资源基础的结果;这是中国石油持续推进高水平科技自立自强,破解油气勘探开发难题,不断提高能源保供硬实力的结果;这是中国石油持续深化国际能源合作,积极参与全球能源治理,拓宽能源保供全球通道的结果……

巩固资源根基

2024年开年不久,中国石油就从西南油气田传出了好消息——

1月19日,川南首口超深层页岩气井测试获得高产工业气流,标志着川南页岩气LMX组超深层领域实现了历史性突破。其页岩气评价取得了“开门红”!

2024年全年,西南油气田加强盆地整体研究、提升“四个能力”,按照“集中评价川中、甩开部署川西、积极准备川东”的思路,在海相碳酸盐岩、陆相致密气、海相非常规、原油4大领域取得了9项新成果,优质规模储量持续增长。

在2024年中国石油油气勘探年会上,“川南深层页岩气新区带勘探重要进展”荣获了一等奖。更为亮眼的是,“川中茅口组常规气规模高效勘探重大突破”荣获了特等奖。川中茅口组,已成为西南油气田继安岳气田后的第二大规模高效常规气区。

“作为勘探开发了60多年的老油田,大庆的地下还有多少油?大庆油田还能开采多久?”这些既是大庆油田的发展之问,也是时代之问、未来之问。

在常人眼里,大庆油田地下的石油资源,“一杯水”已经采出了“半杯”。但大庆人认为,地下的常规资源既有现实接替又有深耕潜力,非常规资源仅页岩油资源就十分丰富。通过科学再发现、实践再驱动,松辽盆地这个聚宝盆仍然是“江河湖海”。在其外部探区,同样大有文章可做。

2024年,大庆油田再次用事实证明了这一点。

锚定“增加规模经济可采储量、提高SEC储采比”目标,风险引领“四新”领域、集中松北非常规、甩开四川塔里木、精细东北成熟区,2024年,大庆油田在四大盆地均获重大突破和重要发现,超额完成了全年储量任务。

在松辽盆地,大庆油田秉持着“精细勘探常规油、效益勘探致密油、集中勘探夹层型页岩油、向深进源探索致密气”的勘探理念,持续获得高产发现。常规油、致密油整体落实亿吨级优质储量,古龙凹陷致密油风险勘探获得重大突破,松北致密气再现动用潜力,进一步坚定了大庆油田“老区不老、资源不竭”的信念决心。

在四川盆地,“2024年,我们在南部合川地区茅口组、长兴组天然气,北部平昌、仪陇地区凉高山组页岩油、龙岗地区须家河组致密气等领域陆续实现了新突破。大庆川渝探区勘探场面正不断壮大。”大庆油田勘探事业部相关负责人介绍说。

在2024年中国石油油气勘探年会上,大庆油田荣获4项勘探发现奖,是2020年以来获奖成果最多的一年。

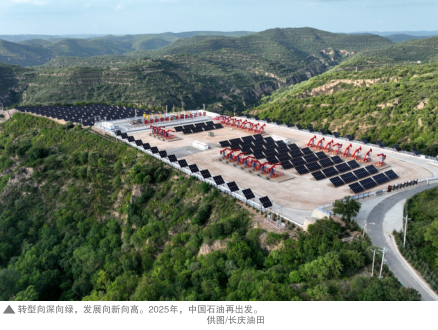

作为我国第一大油气田,长庆油田油气产量当量已连续5年在6000万吨以上,累产已突破10亿吨。在这样的高点上,关注和关心长庆油田的人难免会问:长庆的未来,资源有保障吗?增储上产的基本盘能稳得住吗?

打好勘探进攻仗。“2024年,长庆油田在深层煤岩气、三边北新区等领域取得了8项重要成果及进展,找到了新的资源接替区,进一步拓展了油气勘探发展的新空间。”长庆油田勘探事业部经理李明瑞说。在2024年中国石油油气勘探年会上,长庆油田4项勘探成果被授予重大发现成果奖。

对能源企业来说,资源是生存发展的根基,是保障国家能源安全的底气,也是最大的制约瓶颈。

总体来看,中国石油国内矿区剩余资源总量丰富,但容易找到的大都找到了,剩下的越来越难找。勘探开发对象持续向“非”“深”“难”转变,资源有序接替基础还不牢固,工程技术保障能力需要进一步提升,矿权退减形势依然严峻……诸多挑战摆在面前。

能不能找得到、采得出、稳得住、效益优?中国石油把压力变动力。

中国石油党组书记、董事长戴厚良多次强调:“做好油气勘探工作,事关我们能否有效履行责任使命,事关中国石油的现在和未来。”

2024年,中国石油坚持高效勘探,深入推进新一轮找矿突破战略行动,相继召开了七大盆地勘探开发技术座谈会,逐一研究各盆地的问题矛盾、主攻领域和工作措施。全年紧紧围绕增加规模经济可采储量、提高SEC储量替换率,打好风险勘探进攻战、集中勘探主攻战、精细勘探立体战、非常规效益勘探攻坚战,着力构建高效增储新格局。

“按照‘将煤岩作为储层整体勘探’的思路,我们率先在准噶尔、鄂尔多斯等盆地部署风险勘探井并取得了突破。”中国石油副总地质师兼勘探开发研究院党委书记李国欣说。

以煤岩气为代表的具备潜力的新资源横空出世,致密油气、页岩油气等非常规油气成为储量增长极;久攻不克的老区块实现了重大突破,以松辽盆地、渤海湾盆地为代表的东部成熟盆地展现出了良好增储势头……

2024年,中国石油在新区新领域、老区新凹陷等领域勘探取得了6项重大突破和10项重要发现,实现了国内石油勘探连续19年新增探明储量超6亿吨、天然气勘探连续18年新增探明储量超4000亿立方米。

国内油气勘探成果丰硕,海外油气勘探同样好戏连台。

以巴西阿拉姆项目为代表的风险勘探向深进发,找到了未来勘探方向;在中东、中亚等地区的集中勘探向新突破,开辟了效益增储领域;聚焦海外老区块的精细勘探向难攻坚,稳定了开发资源基础。

南苏丹1/2/4区项目首口探井喜获高产油流,乍得Bongor盆地风险探井获得高产油流,重启塔吉克斯坦博格达勘探项目,首次进入苏里南开展油气勘探开发活动……2024年,中国石油不断收获着海外勘探发现的新希望。

让勘探的龙头高高昂起。中国石油国内外油气勘探花开并蒂,形成了高效勘探新态势,油气储量替换率稳定提升,坚实了保障国家能源安全的资源家底。

强化科技赋能

曾经,老一辈石油人五上塔里木。面对茫茫大漠戈壁、断崖险滩,因油气看不见、摸不着而嗟叹不已。

历经几十年探索,我国陆上地震勘探先后发展了稀疏三维观测、子线接收等技术,实现了3000~5000米以浅油气藏看得见、摸得着。但是,面对更深、更复杂油气藏时,这些技术往往暴露出了观测信息不全、采集效率不高、识别精度不够等缺陷。

在我国油气安全形势日益严峻、勘探开发步伐亟待进一步加快,尤其需要在深层超深层、复杂构造、非常规等新领域寻找规模接替储量的形势下,勘探技术是一道必须跨越的鸿沟。

依托国家重大科技专项,东方物探15年磨一剑,自主研发了全新一代陆上地震勘探技术,从理念方法、高端装备、工业软件等方面开展了全方位创新研究,形成了“陆上宽频宽方位高密度地震勘探关键技术与装备”(简称“两宽一高”),引领我国油气勘探步入了高清时代。

从川中蓬莱提升9000米礁滩体成像信噪比,落实三级储量超万亿立方米,到甘肃庆城揭示页岩油甜点多期叠置发育特征,发现10亿吨大油田;从服务油气勘探,到成果拓展至煤田、矿产、地热、CCUS、城市地下空间、灾害防治等领域……

“两宽一高”,助力我国地震勘探技术从跟跑跨越到全球领跑,打开了地震勘探的新天地。2024年6月24日,在国家科学技术奖励大会上,“两宽一高”项目摘取了国家技术发明奖一等奖。

问鼎国家技术发明奖,是中国石油以科技创新提升能源保障硬实力的印证。“万米深地工程”入选中央企业科技成果应用拓展工程首批项目清单,同样是以科技创新提升能源保障硬实力的印证。

2024年3月4日14点48分,我国首口设计井深超万米的科学探索井——塔里木油田深地塔科1井钻探深度突破10000米,成为世界陆上第二口、亚洲第一口垂直深度超万米井。

万米深地钻探,是油气工程技术瓶颈最多、挑战最大的领域,也是衡量国家工程技术与装备水平高低的重要标志之一。

从地面到万米地下,深地塔科1井钻井难度呈指数级增长。最极端时,井下的钻工具要面对170多兆帕压力的冲击,同时经受近220摄氏度的超高温考验。在这样恶劣的井下环境中,一般钻井设备仪器的电子元器件、橡胶件等,均会损坏或失效。

向万米极限发起挑战,中国石油多家单位开展联合攻关,攻克了超高钻台大载荷提升系统关键技术难题,自主研制了全球首台12000米特深井自动化钻机,创新研发了220摄氏度超高温钻井液、抗高温螺杆、测斜等工艺技术,万米取芯及电缆等资料录取装备实现突破,175兆帕特高压压裂车、压裂液装备完成生产研发并成功在现场试验,打造形成了万米特深井安全高效钻完井等一批关键核心技术。

以深地塔科1井为标志,持续攻克了深地领域系列勘探开发技术装备难题,中国石油在塔里木盆地已经累计成功钻探了140多口深度超8000米的“地下珠峰”。2024年,塔里木油田超深层油气当量年产突破2000万吨,说明中国石油已经把超深层油气资源变成了国家能源安全的现实保障。

纵向上,挺进万米深地;横向上,攻破致密储层。

在鄂尔多斯盆地,长庆油田勘探开发的是国际上典型的低渗、低压、低丰度“三低”油气藏,储层致密程度超过磨刀石。

打造低渗透油藏效益开发技术、页岩油有效开发技术、致密砂岩气藏规模开发技术、低渗碳酸盐岩气藏高效开发技术,攻克黄土塬高精度三维地震技术、成像测井技术、水平井“一趟钻”钻井技术、桥射联作压裂技术……

长庆油田持续打造“三低”油气藏勘探开发原创技术策源地,相继突破低渗透、特低渗、超低渗、致密气、页岩油,将储层勘探开发极限推至10毫达西,进而0.5毫达西、0.3毫达西,从年产百万吨级的中小型油田成长为年产6000万吨级的世界级特大型油气田。

科技是第一生产力,创新是第一动力。科技创新铸利剑,中国石油不断突破着油气勘探开发的极限,在深地领域如此,在非常规领域如此,在老油田同样如此。

2024年11月22日,大庆油田三次采油突破1000万吨。2024年,成为大庆油田第23年三次采油产量超千万吨的一年,也成为大庆油田2018年以来三次采油最快实现千万吨产量的一年。

“在大庆油田,采收率每提高1个百分点,就相当于百米赛跑提高0.1秒那么难。”大庆油田勘探开发研究院三次采油企业技术专家侯兆伟形象地指出。

挑战极限,大庆油田依靠水驱二次采油高效开发技术的持续迭代更新,采收率超过40%,比同类油田高出10个百分点以上。如今,广泛应用三次采油技术,大庆油田采收率在水驱基础上提高了14到20个百分点,创造了国际领先的陆相砂岩油田开发水平,助力大庆油田连续10年实现原油高质量稳产。

不仅如此。大庆油田三次采油核心专利和专有技术,引领了世界石油行业提高采收率技术的发展。由大庆油田主导提出、我国及瑞典等10个国家参与编制的3项ISO国际标准,于2024年提案成功立项,成为我国首批立项的提高采收率领域国际标准,为全世界油气田提高采收率贡献了中国方案。

中国石油坚定不移走高水平科技自立自强、科技兴油的道路,坚持“四个面向”,坚持支撑当前、引领未来,落实重大基础研究十年行动计划,推进科研体制机制改革,持续提升原创科研能力,打好打赢关键核心技术攻坚战。2024年,中国石油科技创新成果持续涌现——

大型地质工程一体化压裂软件FrSmart,实现了国产化替代与工业化应用;首套移动式井场岩样“核磁—激光—CT”一体化集成测量装备研发成功;3000米oSeis海洋节点仪器性能达到国际先进水平;创新形成了准噶尔盆地风城组全油气系统地质理论与勘探配套技术,支撑了10亿吨级源内非常规资源新发现;1兆瓦井下大功率电加热蒸汽干度提升技术,助力深层稠油高效开采……

以科技赋能增储上产,实现关键技术自主可控,中国石油具备了更快找到、更好开发油气资源的科技硬实力。原来不能发现、不能开采的油气资源,变得能够发现、能够开采或以更低的成本发现和开采。技术创新和发展带来了实打实的产量和效益,极大提高了我国油气资源储备量和供应安全程度。

深化国际合作

充分利用国际国内两种资源两个市场,是保障我国能源安全的一项基本方针,也是我国能源战略体系的重要组成部分。越是面对动荡变革的世界,越要加强国际合作。

1993年“走出去”以来,中国石油始终是坚持高水平对外开放的坚定捍卫者和践行者。如何实现更强的供给能力、更高的合作水平、更有韧性的发展,一直是中国石油“走出去”持续探索的问题。

深耕五洲、激水重洋,中国石油步履铿锵,连续13年在“中国跨国公司100大及跨国指数”榜单中雄居首位,成绩有目共睹。同时,中国石油海外油气投资项目中,存在部分油田老化退出、资源接替没有跟上的问题,存在着部分油气项目资产集中程度、投资回报率亟待提升等短板。这些短板,制约了中国石油海外油气供给能力的提高。

居安思危,未雨绸缪。面对当前更复杂的国际环境、更高的发展要求、更重的责任使命,中国石油务实推进更高水平的对外开放,进一步深化拓展“一带一路”油气合作,持续提升全球资源优化配置能力。

突出俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、伊拉克等重点地区,努力推动实现海外资产逐渐向风险可控、对国际业务发展具有重要战略意义的领域和地区聚集;采取“一国一策”“一项目一策”的精准合作策略,抓好项目的运营合作;以“一带一路”沿线和我国周边国家为重点,选择合适的经营投资地点,研究制定投资策略,降低投资风险;统筹中亚、俄罗斯、缅甸陆上及海上进口等资源,完善四大油气进口通道建设;结合资源国特点和已有项目布局,大力拓展“油气+新能源”融合发展模式;以海外油气勘探开发为龙头,发展炼油化工、国际贸易、支持服务、新能源、金融等业务,实现全产业链协同创效……

由此,2024年,中国石油收获了一系列里程碑式的国际油气合作重大突破——

中俄东线保持5年安全平稳运行,并实现全线贯通,步入满负荷运行新阶段;10年来再获海上作业者项目苏里南浅海项目,实现海外油气资源的重要接续;成功获得阿曼15区块项目,进一步加快中东立体能源合作格局;正式成为伊拉克西古尔纳-1油田的牵头合同者,从而发挥在成本控制、项目规划、执行力上的优势,提高原油产量;尼日尔上游二期地面工程太阳能电站投产发电,哈法亚油田伴生气回收利用工程进气投产,海外油气项目绿色低碳转型迈出新步伐……

2024年,中国石油在海外共签署重要合作协议13份,涉及海外重点项目11个,为保障国家能源安全注入了源源不断的动力。

深化国际能源合作,实现在开放条件下保障国家能源安全,中国石油所做的远不止于此。

2024年11月6日,以“携手共建绿色可持续的能源未来”为主题的第七届中国石油国际合作论坛在上海成功举办。中国石油与来自国际组织、研究机构、能源公司、科技公司的行业伙伴及40多家全球供应商代表,共同探讨合作机遇、谋划能源未来。

过去,全球能源治理长期在西方国家的主导下推进,新兴国家的参与规模和参与程度偏低。这与后者在国际能源市场上的地位不符,越来越难以解决能源合作中的难题。如今,全球能源治理体系正处于深度变革中。

推进构建更加公正、有效的全球能源治理体系,中国石油积极举办、参与国际交流活动,搭建能源合作平台,深入参与国际能源组织事务,深度融入世界能源治理新格局,持续提升对外品牌影响力和话语权。

2024年,中国石油积极举办第三届“一带一路”能源部长会议“转型与安全:加快新型能源体系建设”主题分论坛、驻华使节“步入国企”系列活动第七场“步入中国石油”等多场主场外事活动;举办中非智库能源论坛、国际能源发展高峰论坛等学术交流活动;参加剑桥能源周、阿布扎比石油展览等会展活动,成为《石油天然气脱碳宪章》最新签署方,在世界石油理事会、国际地理联合会、油气行业气候倡议组织、国际燃气联盟等行业组织中发挥更大作用……中国石油同世界同行一道,努力寻求促进互利共赢的最大公约数,为推动构建更加公平公正、均衡普惠、开放共享的全球能源治理体系做贡献。

1月10日,《2024中央企业海外网络传播力建设报告》发布。根据报告分析结果,中国石油海外传播力综合指数得分首次在97家中央企业中位列第一。

在面向全球讲好中国故事的“大合唱”中,中国石油作为我国构建多主体、立体式大外宣格局的重要参与者,通过建设并形成了以海外社交媒体为平台的传播矩阵,围绕共建“一带一路”、生态环保、共享发展等主题,讲好石油故事。

中缅油气管道公司2019年起,在管道沿线、缅甸当地电视台陆续推出了缅语的中国电影和电视剧,探索出了一套借助中国影视剧推动中华优秀传统文化进行国际传播的模式;国际事业公司在新加坡、伦敦、温哥华等地开展各具特色的活动,获得合作伙伴好评,当地媒体纷纷报道,为深化双边、多边合作营造了良好外部环境……

中国石油积极发展当地经济,造福一方百姓,共享发展成果,当好全球企业优秀公民;积极展现关注当地民生、主动承担社会责任的良好形象,有力促进了企业与当地社会发展深度融合……让资源国当地政府满意,也让当地百姓有获得感、认同感。中国石油为油气合作,奠定了坚实的民意基础。

志合者,不以山海为远。中国石油持续深化能源国际合作,多维度拉紧与合作伙伴的纽带。截至目前,中国石油已与20多个国家和国际能源公司建立了战略合作伙伴关系。中国石油合作的“朋友圈”越来越大,开放合作的路越走越宽。

志合者,不以山海为远。中国石油持续深化能源国际合作,多维度拉紧与合作伙伴的纽带。截至目前,中国石油已与20多个国家和国际能源公司建立了战略合作伙伴关系。中国石油合作的“朋友圈”越来越大,开放合作的路越走越宽。

就如道达尔能源执行委员会成员、亚洲总裁海乐说的那样:“道达尔能源和中国石油有紧密的合作,已经形成了非常深厚的友谊,是全球重要的合作伙伴。这样的合作伙伴关系,是公司最为看重的资产。”

5亿吨穰穰满仓,荣耀已经定格在2024年。保障国家能源安全,未来的挑战不会少。

有当好能源保供的顶梁柱决心,有提高油气保障能力的种种切实举措,实现油气在常态情景下供得足、供得好、供得稳,在极端条件下顶得上、顶得住、顶得久,中国石油值得信赖。

责任编辑:石杏茹