- 最大

- 较大

- 默认

- 较小

- 最小

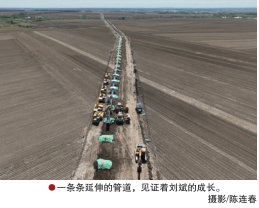

辽河油建副机组长刘斌传承铁军血脉,在开拓进取和攻坚克难中成长为新时代油建铁军的标杆。

严冬时节,在辽河平原的晨雾中,钢铁与冰霜碰撞出清越的铮鸣。

严冬时节,在辽河平原的晨雾中,钢铁与冰霜碰撞出清越的铮鸣。

从白山黑水的极寒之地到江南水网的氤氲之境,在中国石油辽河油田建设有限公司(以下简称辽河油建)的施工现场上,刘斌十二载初心不改、十二载耕耘不辍,从焊工成长为副机组长,以技术革新和精益管理成为新时代铁军的标杆,用实际行动诠释了铁军精神的薪火传承。他的故事是国家能源建设的微缩史诗,是铁军精神生生不息的当代见证。

铁军精神的血脉传承

1983年深秋,北京首钢的梧桐叶尚未落尽,刘斌的祖父刘占海裹紧褪色的军大衣,带着全家挤上开往辽宁的绿皮火车。车厢在铁轨上摇晃出沉闷的节奏,铝制饭盒与降压药瓶在他膝头叮咚作响。泛黄的便签纸上歪斜记录着“盘锦”“辽河油田供应处”等字样。

1986年,刘斌的父亲刘国强第一次穿上“辽河油建一公司”的工装,从此投身陕京输气管道、涩宁兰输气管道等国家重大工程。在陕京输气管道施工现场,他的吊管机在黄土高原犁出蜿蜒沟壑,驾驶室里贴着儿子的周岁照片。因参与涩宁兰管道建设,他曾连续3年没回家过年。

这些是刘斌记忆里祖辈父辈的故事。另有一个画面他记忆深刻——1996年陕京管线攻坚期间,8岁的他趴在中国地图上,用红色水彩笔追索父亲在外参与管道建设的足迹。

儿时记忆里的父亲,工装领口总有洗不掉的柴油味。这种气息,如同某种特殊的遗传密码,慢慢渗入了他的血脉。

2013年,26岁的刘斌通过招工考试进入辽河油建,成为了一名电焊工。那年冬天,在抚锦线施工现场,他跪在管沟里,在零下二十多摄氏度的环境下开展焊接作业。艰苦的工作环境,让他一度质疑父亲为何选择如此艰辛的职业。

但是,随着亲身参与中俄原油管道、西气东输等工程,他逐渐理解了能源报国的铁军精神的重量:“焊接的不只是钢管,更是能源动脉的脊梁。当年父亲缺席的那些家长会,原来都化作了贯通祖国南北的能源血脉。”

如今,刘斌的儿子刘添澳即将升入小学三年级。潜移默化,他小小的作文本上画满了工程机械,他还能背出20种钢材型号。

从焊工到多面手的蜕变

刘斌是一名焊工。焊接属于熟练工种,必须多练、多悟。人一旦钻进去了,进步得就特别快。

刚进入辽河油建的那段时间,为摆脱“新手”标签,他每天偷偷加练数小时,手臂红肿、电焊打眼、火花烫伤成了常态。

为掌握仰焊技巧,他在工棚里吊起钢板反复练习。飞溅的铁水将工服烧出蜂窝状的孔洞。工友们至今记得那个场景:当X射线检测显示他焊接的127道焊口全部合格时,这个倔强的青年把脸埋在结冰的手套里激动地哭了。

凭借着超于常人的付出,刘斌迅速掌握了手把焊、氩弧焊等多种焊接方法,成为了一名优秀的电焊工,在项目建设中崭露头角。

2016年的隆冬,黑龙江嫩江畔的旷野上,寒风裹挟着雪粒。当温度降到零下43摄氏度时,辽河油建中标的漠大原油管道二线工程现场施工作业依然热火朝天。

面对全线100%采用全自动焊接的技术空白,已经是“技术尖兵”的刘斌有幸成为辽河油建第一批“吃螃蟹”的人。他和工友们在冰封大地里搭建起临时工棚,开启了技术攻关的征程。

“之前听说有的队伍用单枪自动焊,1个月能干出来500多道口,焊接一次合格率能达到97%。这种工效让我们觉得不可思议。”刘斌回忆说。但是,对他们来说,全自动焊接没有前人的经验可供参考,唯有自己努力。

刘斌与工友们每天早上4点钟就赶到施工现场,只为给焊接设备提前预热,保证设备的正常运行。在调试参数之初,因焊接参数不匹配,焊接过程中电弧不稳定,火星飞溅到他们的胳膊上,烫了一个又一个黄豆大小的水泡。但他们每天工作最少14个小时,经常深夜才回到驻地,冻得手脚都没有知觉。

当时,正值刘斌的妻子生产。在孩子出生的第三天,他便返回漠大二线工地投入工作中。因培训学习全自动焊接技术的人员有限,基本上一个萝卜一个坑。焊接人员减少就代表着施工效率的降低,所以他只能放弃小家成就大家。

经过他们的不懈努力,辽河油建领先于其他参建单位23天,完成了管线焊接参数的调试,有效解决了焊接时间长、焊口合格率低的难题,缩短了焊接时间,提升了焊接效率,减少了焊材损耗。

在此之后的一年中,刘斌所在的机组以连续330道焊口无返修、1481道焊口一次焊接合格率98%的亮眼成绩单,圆满完成了任务。验收当天,监理抚摸着光滑如镜的焊道感叹:“这哪是焊缝,分明是用血肉之躯熔铸的钢铁长城。”

在走南闯北中,刘斌不只练就了焊接的好手艺,更是对设备的脾气秉性了如指掌。焊枪打不着火、机械臂摆动异常……哪里有问题,他一看便知。一般的小毛病,他手到病除。自己能修的自己修,他不仅为项目节省下不少的维修费用,而且保障了生产计划的顺利运行。

2023年春,刘斌升任副机组长,操的心比以前更多了。安全、质量、进度、效益……在他眼里每一样都是大事、要事,容不得半点马虎。他不仅要统筹焊接、设备维护,还要关注团队情绪与后勤保障。父亲刘国强传授经验:“带队伍就像焊接口,既要严丝合缝,又需柔性磨合。”

他创新推出“设备自查+定期维保”模式,为每台焊机建立健康档案,故障代码被转换成通俗易懂的体检报告,每月让焊工们亲手保养设备。这套管理体系,使维修成本直降30%,焊接合格率飙升至99.7%。机组因此斩获“金牌机组”殊荣。

他创新推出“设备自查+定期维保”模式,为每台焊机建立健康档案,故障代码被转换成通俗易懂的体检报告,每月让焊工们亲手保养设备。这套管理体系,使维修成本直降30%,焊接合格率飙升至99.7%。机组因此斩获“金牌机组”殊荣。

在刘斌所在的工棚里,战术板上永远有三组数据:焊接合格率、安全隐患数、队员心理指数。针对安全隐患,他坚持班前安全交底、班中实时巡检、班后复盘总结。针对员工心理,他通过智能手环,时刻关注着队员们的压力值。当某个名字的心理指数持续飘红时,总会适时得到刘斌的关心和问题的及时解决。

2022年中秋节,刘斌为留守工地的队员定制了电子家书。在投影幕布上播放时,当视频中出现妻子抱着刚出生的女儿轻声哼唱《石油工人之歌》时,38岁的焊工老李忍不住热泪盈眶。这个总把“男儿有泪不轻弹”挂在嘴边的东北汉子,此刻哽咽着说:“闺女会叫爸爸了……”一封封温馨的电子家书,温暖了队员的心。

攻坚克难的时代答卷

作为管道建设者,攻坚克难是刘斌一路走来最深刻的脚印,也让他收获了无数骄傲与感动时刻。

在中俄东线(泰安段)项目中,直径1.2米的钢管、26.4毫米的超厚管壁对焊接精度提出了严苛要求。刘斌团队独创“双枪自动焊+预热棚”工艺,在封闭环境中每天工作14个小时,创下连续1056道口无返修的全线纪录。工服因高温辐射褪色,却成就了他们“质量信得过机组”的金字招牌。

2021年,在疫情防控的关键期,为减少人员流动,刘斌连续驻扎工地700余天,带领机组创下“零感染下焊接百公里”的奇迹。大年三十那天,视频中儿子问:“爸爸什么时候回来?”刘斌的回答与往常一样:“忙完就回。”

2023年,西四线六标段施工中,机组需穿越永昌复杂山地。刘斌优化布管方案,采用“分段焊接+动态调整”策略,提前15天完成50%的焊接任务,一次合格率达99.7%,被业主誉为“标杆中的标杆”。

面对焊接参数调试的行业痛点,刘斌牵头建立“焊接数据库”,收录不同管径、材质、环境下的最佳参数组合,实现了从“经验主义”到“数据赋能”的跨越。在中俄管道江苏段施工中,团队仅用9天完成百口磨合,工效提升40%,焊材损耗降低25%。

2024年初,刘斌所在的机组被辽河油建调到了虎林—长春天然气管道工程三标段参与施工建设。如何做好现场的指挥者、协调者和管理者,在副机组长的岗位上取得好成绩,刘斌的心里直打鼓。

“制定施工计划、把关技术操作、安排现场作业……这些只是基础。你要关注生产,更要关心照顾大家的情绪。只有把衣食住行都考虑周全,才能得到认可。”家有一老,如有一宝。同在一个机组的父亲给刘斌传授经验。

为开展好相关工作,他总是最早到达、最晚离开的那一个。运布管、坡口加工、组对焊接、设备检查……这些基础工作需要耗费大量的时间与精力。但就在一个个最细节的工作中,刘斌带领机组圆满完成了虎林—长春天然气管道工程三标段的施工任务。

继承父辈坚韧的品格,注入技术化、精细化的新时代基因,刘斌带领的机组以“零事故、高质量、高效率”成为行业标杆,获得中国石油集团公司先进集体、质量信得过机组,辽河油田杰出青年团队、青年文明号、金牌班组等称号。他个人多次获得辽河油建先进个人荣誉,并多次被业务单位授予优秀焊工等荣誉。

父亲刘国强欣慰于青出于蓝:“现在的铁军,比我们当年更智慧、更专业。”

责任编辑:陆晓如